Wiesenknopf-Ameisenbläulinge (Schwerpunktnaturschutzstation)

Seit 2024 sind wir Schwerpunktnaturschutzstation für den hellen und dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris teleius und Phengaris nausithous). Durch diese Fokussierung können wir unsere Erfahrungen im Artenschutz dieser Tagfalterarten verbessern und weitere Einblicke in die Entwicklung der Oberlausitzer Populationen erhalten. Mithilfe des Projektes möchten wir die lokalen Populationen der Tagfalter und ihrer Wirtspflanzen möglichst umfangreich erfassen, lokale Populationen bspw. durch Umstellung der Pflege vor Schäden schützen und stark voneinander getrennte Populationen durch Neuanlage von geeigneten Lebensräumen miteinander verbinden.

Die beiden Tagfalter sind nicht nur in Deutschland, sondern europaweit durch deren Listung in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie geschützt. Sie besiedeln (wechsel-)feuchte Wiesen, Gräben und Hochstaudenfluren und gelten daher als Schirmarten dieser immer seltener werdenden Lebensräume. Zudem vollziehen sie eine sehr komplizierte Entwicklung, welche durch die moderne Landwirtschaft immer wieder unterbrochen wird. In stabilen Populationen kommen die Falter daher nur noch auf extensiv genutzten Standorten mit spezieller "Bläulingspflege" sowie unbeständig in zufälligen Kleinsthabitaten vor.

Zwischen Blüten und Betrug - die Entwicklung der Bläulinge

Die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge legen ihre Eier auf den Blüten ihrer Wirtspflanze ab: dem Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis). Nach dem Schlupf fressen die Raupen innerhalb von drei Larvenstadien die Blüten leer und seilen sich anschließend durch eine kleine Verankerung mit Spinnseide zum Boden ab. Im vierten Larvenstadium können sie Ameisen durch chemische Signale täuschen und werden in deren Nest getragen. Im Nest ernähren sie sich von Ameisenlarven oder lassen sich von den Ameisen füttern. Die konstanten Temperaturen im Ameisenbau helfen zusätzlich bei der Entwicklung über den Winter. Im nächsten Frühling schlüpft der Falter noch im Ameisenbau und muss sich dann schnell beeilen. Als Falter hat er die wichtigen Geruchsstoffe verloren und wird von nun an als Feind wahrgenommen. Ein raffinierter Zyklus zwischen Blüten und Betrug.

Wie dieser Zyklus in der Natur verläuft, kann in der Dokumentation "Kinder der Sonne - Unsere Schmetterlinge" vom Bayerischen Rundfunk bestaunt werden. Neben zahlreichen weiteren heimischen Falterarten, wird erstmalig in hoher Qualität der Entwicklungszyklus des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings dargestellt.

Die bläulingsgerechte Pflege:

Aus dem oben beschriebenen Lebenszyklus können die wichtigen Pflegebedingungen wie folgt abgeleitet werden:

- Damit der Falter seine Eier überhaupt ablegen kann, müssen die Blüten vorhanden sein. Der Große Wiesenknopf blüht zwischen Juni und September und liegt damit in einer Zeit, in der besonders oft gemäht wird. Um sicher zu gehen, dass keine Larven mehr in den Blüten fressen, muss deshalb bis mindestens Anfang September gewartet werden. Wer mit einem zweiten Schnitt arbeiten möchte, sollte den ersten Schnitt spätestens Mitte Mai durchführen, um die Entwicklung der Pflanze nicht zu sehr zu beeinträchtigen.

- Die Wirtsameisen bauen unterirdisch ihre Nester. Wird die Fläche mit sehr schweren Traktoren bzw. schmaler Bereifung befahren und der Boden dadurch verdichtet, werden die Nester gestört bzw. lässt sich der Boden nicht mehr ausreichend von den Ameisen bearbeiten. Gibt es keine Ameisen, kann sich die Larve nicht verpuppen und es entstehen kein Falter.

- Da die Falter eher auf feuchteren Standorten vorkommen, dürfen solche Flächen nicht entwässert werden.

- Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling fliegt meistens etwas früher im Jahr als der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Wenn die Wiese zweischürig bewirtschaftet wird, sollte ein Teil der ersten Mahd unbedingt stehen bleiben (10-20 %). Die Pflanzen die dort wachsen kommen etwas früher in die Blüte und können so vom Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling genutzt werden. Unabhängig von den beiden Falter-Arten empfehlen wir zu jeder Mahd einen Teil stehen zu lassen. In diesen Bereichen können sich auch andere Insektenarten zurückziehen um sich in Ruhe zu entwickeln.

Was wir mit diesem Projekt erreichen möchten:

Mit dem Projekt möchten wir zum einen versuchen das Vorkommen der Tiere in unserer Landschaft besser zu verstehen und zum anderen die Tiere und Pflanzen durch eine angepasste Pflege zu schützen. Wie wir das machen?

In der Praxis möchten wir an besonders interessanten Standorten durch Ersatz-, und Erstpflanzungen vom Großen Wiesenknopf das Nahrungsangebot für die Falterarten verbessern. Außerdem beraten wir Flächeneigentümer und -nutzer zur notwendigen Pflege sowie zu Fördermöglichkeiten. Gegebenenfalls möchten wir uns als Landschaftspflegeverband selber in der Pflege engagieren.

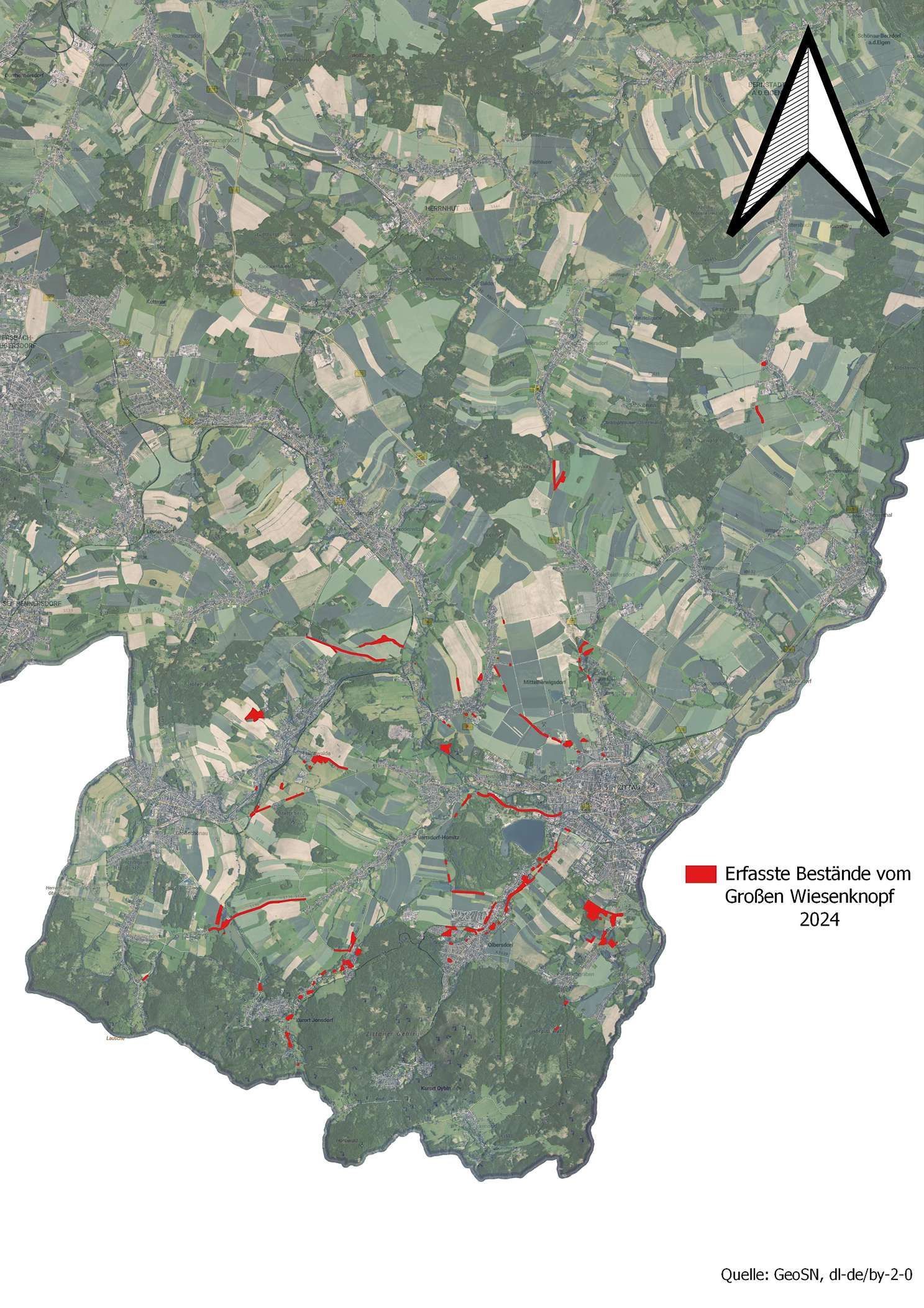

Außerdem werden wir in den kommenden Jahren möglichst alle Bestände des Großen Wiesenknopfes erfassen und so ein riesiges Netz der Futterpflanze und der Falter kartieren. Durch Analyse dieses Netzes können wir zusätzliche Faktoren untersuchen, welche nicht nur einen einzelnen Standort betreffen (wie beispielsweise die angepasste extensive Mahd). Wir möchten u. a. prüfen wie relevant die Verbindung zwischen den Populationen der beiden Tagfalter ist und ob weitere Faktoren auf Landschaftsebene Einfluss haben können.

Erfassungsergebnisse:

Erfasste Bestände des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) - 2024

Erfasste Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris nausithous) - 2024

Insgesamt wurden über 200 Einzelflächen (mit insgesamt ca. 60 ha) erfasst auf denen wenigstens eine Pflanze vom Großen Wiesenknopf vorkamen. Von diesen konnten wir auf 26 Flächen den Dunklen und/ oder den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling nachweisen. Die größte Population umfasste 16 Tiere.